LES CONTEMPORAINS

n'168 (29 déc. 1895)

I. LA FAMILLE

DES DE TOUNENS

- PARTIE DE LA VIE D'ORÉLIE ANTÉRIEURE A SON DÉPART POUR L'AMÉRIQUE DU SUD

Vers le milieu de ce siècle précédent, vivait à Périgueux un avoué

dont les habitudes, en tant qu'avoué, ne différaient pas de celles de ses confrères

: il descendait à son étude, allait au Palais, apposait sa signature sur du

papier timbré ; mais souvent, le soir, ce que ne font pas tous les avoués, après

une journée consacrée a de graves questions de procédure, il prenait plaisir

à lire de gros livres de voyages et d'histoire, si bien qu'un jour, il jeta

au vent la plume d'oie dont il faisait de si beaux parafes, il dit adieu à ses

clercs et à ses grimoires, puis, son étude vendue, s'embarqua pour de lointains

pays dans le dessein d'y être roi.

.......Gardez-vous bien de croire que je veux

vous dire un de ces ennuyeux contes philosophiques comme aimaient à en écrire

ces messieurs de l'Encyclopédie. Point. C'est la très authentique et très véridique

histoire de Monsieur Orélie-Antoine Tounens, qui fut avoué près le Tribunal

de Périgueux, avant que d'être roi des Araucans et des Patagons tout ensemble.

J'aurais mauvaise grâce de conseiller de l'imiter à ses collègues de procédure

: Orélie goûta sans doute la douceur des acclamations de tout un peuple, mais

le désenchantement se rencontra vite sur son chemin ; comme bien d'autres souverains,

il fut abreuvé d'amertumes et mourut en exil..... dans le pays ou il était né.

.......Fut-ce le surnom de Prince qu'à Chourgnac-d'Ans

(Chourgnac-d'Ans, 25o habitants, cantons d'Hautefort, département de la Dordogne.

Avant la Révolution, Chourgnac formait une paroisse distincte ; elle est aujourd'hui

réunie pour le spirituel à celle de Gabillon)on donnait à son père, qui

chatouillait agréablement son oreille au temps de son enfance, et lui donna

l'ambition de devenir plus que cela ? Je ne sais. C'est tout près de cette petite

bourgade, au hameau de Lacheze, qu'il naquit,

le 12 mai 1825.

.......Au reste, voici, d'après les registres

de la commune, l'acte de naissance de notre héros, que veut bien nous transmettre

Monsieur Lathoumétie, ancien maire de Chourgnac : "Le 12 mai 1825 est

né au village de Lacheze, commune de Chourgnac, un enfant du sexe masculin,

auquel ont été donnés les noms et prénoms de Tounens Antoine, fils de Jean Tounens

et de Catherine Jardon, cultivateurs audit village."

.......Les Tounens avaient une réputation de

braves gens. Ils descendaient d'une vieille famille noble dont un membre, quelque

pauvre cadet sans doute, à une époque inconnue, avait oublié ses titres et était

revenu à la culture de la terre. Plusieurs enviaient le joli nombre de boisselées

de blé et de vigne qu'ils cultivaient avec l'aide de domestiques, car ils pouvaient

posséder 7o a 8oooo francs de biens, et là-dessus, en 1825, on vivait assez

a l'aise, même avec neuf enfants.

.......Des revers de fortune vinrent cependant

les assaillir. Afin de subvenir aux besoins de sa nombreuse famille, Tounens

alla s'établir boucher dans un bourg voisin, à Tourtoirac.

.......Le petit Orélie n'eut probablement d'autre

professeur que le maître d'école de Chourgnac, un ancien sous-officier, dont

la superbe écriture était un objet d'unanime admiration et ne craignait pas

la comparaison avec celle du notaire d'Hautefort.

.......Le père Tounens, lorsque son fils n'eut

plus rien a apprendre du maître, et reconnaissant par ailleurs, qu'il n'avait

aucune aptitude pour la vie des champs, le fit entrer comme clerc dans une étude

d'avoué de Périgueux ; c'est la que l'enfant devint homme, tout en acquérant

les connaissances de son état.

.......Il plut à l'avoué par la vivacité de

son intelligence, gagna sa confiance et obtint que la charge lui soit cédée.

Orélie resta dans cette étude pendant une quinzaine d'années.

.......Il n'ignorait pas le passé de sa famille

et fut heureux de profiter du décret de 1857 pour revendiquer les titres qu'avaient

portés ses aïeux. Plus que tout autre capable de faire valoir ses droits et

de produire des documents, il obtint gain de cause devant la Cour d'appel de

Bordeaux après que le Tribunal de Périgueux l'eut débouté de sa demande. Son

nom fut donc rétabli sous sa première forme de Tounens et rectifié sur

tous les actes de l'état civil. C'est alors que le goût des aventures, qu'il

avait toujours eu probablement un peu, le reprit, à la lecture de voyages en

Amérique du sud et d'études sur la race étrange des Araucans et des Patagons.

Il lui vint à l'esprit que si un homme parvenait à suggérer aux chefs de ces

tribus indiennes, impuissantes, prises une a une, l'idée de les réunir en une

nation homogène sous un seul commandement, ces peuples pourraient rapidement

acquérir ce qui leur convient de la civilisation européenne, modifier leurs

mœurs, devenir chrétiens et prendre une importance prépondérante parmi les nations

de l'Amérique australe. A cette époque où le romantisme échauffait encore un

peu les cerveaux, aujourd'hui très prosaïquement calmés, Monsieur de Tounens

ne vit là rien de bien difficile et, son imagination de méridional aidant, il

pensa que lui-même était l'homme providentiel appelé a cette tâche ; il se vit

déjà souverain d'un peuple, jeune et vigoureux, qui lui devrait sa civilisation,

fondateur d'un nouvel Etat, où il se proposait de faire fleurir les institutions

françaises et en résumé d'édifier une France américaine, destinée à remplacer

le Canada et la Louisiane depuis longtemps perdus pour nous.

.......L'étude d'avoué fut vite vendue et,

au mois de juin 1858, Orélie de Tounens s'embarquait pour le Chili sur un bateau

de Southampton. Désormais, son nom prononcé a l'espagnole deviendra Orlie. Il

débarqua à Coquimbo le 22 août. Là commençaient les difficultés. De Tounens

se mit en rapport avec divers Français établis dans ces régions comme colons

et commerçants : il leur fit part de ses projets et n'en fit pas davantage mystère

aux Chiliens avec lesquels il se trouva en rapport. Il entreprit l'étude de

la langue espagnole et chercha à se renseigner, plus complètement qu'il n'avait

pu le faire dans ses lectures, sur l'état présent des peuplades araucanes. Orélie

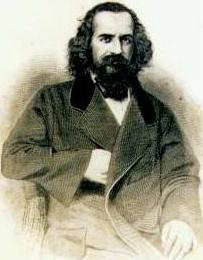

était en ce moment dans toute la vigueur de ses trente-trois ans. C'était un

homme de haute taille, de bonne tournure, à la physionomie énergique et pleine

de distinction. Il portait une abondante chevelure noire et une superbe barbe.

L'Araucanie constitue une longue bande de territoire, d'une

cinquantaine de lieues de largeur dirigée sensiblement du sud au nord, sur une

longueur d'à peu près 100 lieues, depuis la Cordillère des Andes jusqu'à celle

du Pacifique. Ce sont des terres d'une fertilité merveilleuse, riches en minéraux

précieux dont les indigènes cachent avec un soin jaloux le dépôt aux européens,

par crainte que la cupidité ne les attire dans ces régions, qui sont en même

temps les plus pittoresques et les plus belles de tout le Chili. Les populations

qui les habitent sont un reste des vieilles nations aborigènes, que la conquête

espagnole n'a pu entamer qu'imparfaitement jusqu'à nos jours, et au milieu desquelles

on retrouve une partie des mœurs et des coutumes américaines d'avant la découverte.

......."En général de forme trapue, mais

sans muscles saillants, les Araucans n'ont point la haute taille de leurs parents

les Patagons ; souvent à cheval, ils sont devenus d'excellents écuyers. Jeunes,

ils ont une figure ronde et sans forte saillie qui les fait ressembler à des

femmes, mais les pommettes s'accusent avec l'âge ; le nez, fort large, s'affermit

; la physionomie prend de la noblesse et de la gravité, alliées souvent a la

douceur. Leur teint est d'un jaune pâle. Ils parlent une langue sonore et mesurée,

qui se prête admirablement a l'éloquence, fort apprécié chez ce peuple de guerriers

(Elysée Reclus, Géographie universelle).

.......Leur costume se compose fort simplement

de deux pièces d'une étoffe de laine grossière, teinte d'une couleur éclatante

et de préférence rouge. Dans l'une, ils passent la tète et dans l'autre les

jambes ; le tout est relié à l'aide d'une ceinture, que les femmes portent habituellement

large et peu serrée, de manière a former une sorte de sac, qui leur sert à porter,

différents objets, voire leurs enfants. Ils habitent des cabanes construites

de bois et de paille dont la réunion constitue de petits villages ; les alentours

sont assez bien cultivés, car ces peuples sont bons agriculteurs mais ils ne

visent à obtenir de la terre que ce qui est strictement nécessaire à leur subsistance.

Ils ne se livrent guère au commerce, qui se borne à des échanges d'animaux domestiques

fort nombreux chez eux, contre divers ustensiles manufacturés que leur envoient

les Chiliens ; Ils n'emploient, aucune monnaie, et les piastres qui leur viennent

du Chili sont vite transformées en éperons et en bijoux assez habilement travaillés,

et dont ils aiment à se parer et à parer leurs chevaux, car, dans ce pays, tous

sont cavaliers. Ils passent la moitié de leur vie à cheval : c'est à cheval

que sont tenus leurs Parlements, en plein vent, c'est à cheval que les chefs

rendent la justice.

.......Leur religion est un ensemble de doctrines

assez confuses. Ils partagent le gouvernement des choses entre deux grands principes,

ennemis, du bien et du mal, Apo et Pillain, auxquels cependant ils ne rendent

pas grand culte. Une seconde vie doit être la récompense de celle-ci et s'écouler

au milieu des délices d'une île inconnue. Lorsque la température semble préjudiciable

a la culture, ils pratiquent parfois des processions analogues aux Rogations

des pays chrétiens. Tout en cheminant parmi leurs champs, ils se rendent au

sommet de la colline voisine sur laquelle ils plantent une croix. La croix est

pour eux un signe dont le symbole demeure inconnu, mais auquel ils attachent

un pouvoir mystérieux et très grand. C'est le seul souvenir qui leur soit resté

des premières prédications de la foi chrétienne après la conquête. Depuis lors,

les efforts des religieux franciscains sont restés à peu près infructueux, du

moins dans les régions éloignées des établissements espagnols. La croix se rencontre

néanmoins partout en ces pays, au milieu des champs cultivés et sur la tombe

des morts. Dans un de ses mémoires, Orélie de Tounens fait ressortir tout l'avantage,

qu'il eut pu tirer de ces traditions pour la conversion des Araucans.

.......Les mariages se concluent d'une manière

assez étrange. Le jeune homme qui a formé le projet de se marier en fait part

à ses amis. Tous prennent leurs armes, montent à cheval et se dirigent vers

le village habité par la jeune fille dont il ambitionne la main, et qu'ils enlèvent

de vive force aux parents, souvent après un véritable combat. La prisonnière

est aussitôt liée par des cordes derrière son ravisseur, et la bande s'enfuit,

de toute la vitesse des chevaux, tandis que les parents s'arment et tentent

une poursuite toujours sans résultat, à moins que leur futur gendre ne leur

semble de condition moins élevée que la leur. Les ravisseurs se sont réfugiés

dans l'épaisseur des bois et célèbrent la noce par des festins. Un mois après

l'enlèvement, le jeune homme renvoie sa nouvelle épouse a la demeure de ses

parents, avec la dot qu'il est tenu de leur donner. Cette dot consiste en animaux

domestiques, en meubles, en bijoux, et doit être proportionnée à sa fortune.

Le retour de la jeune épouse est fêté par des festins interminables, auxquels

sont conviés parents et amis. Puis le père congédie sa fille en l'exhortant

à remplir avec fidélité ses devoirs et, sous peine de mort, à obéir à son mari

et à lui préparer ses aliments. Si le mari n'est pas satisfait de la femme qu'il

a enlevée, il lui est loisible de la répudier, mais en lui donnant sa dot de

la même manière. Un Araucan peut prendre autant d'épouses que sa fortune le

lui permet. A la mort de chacune d'elles, naturelle ou volontaire, il lui faut

payer aux parents une somme déterminée à l'avance.

.......A la mort d'un Araucan, on se hâte de

préparer les boissons fermentées qui serviront au festin des funérailles. Le

corps du défunt est placé, accroupi, dans un tronc d'arbre, creusé à cet effet

; on dépose à ses côtés les provisions qui lui sont nécessaires pour effectuer

son voyage a l'autre vie, ses armes si c'était un guerrier, et, dans certaines

contrées, des coqs vivants qui chantent jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. La

bière est mise en terre et les assistants, à cheval et revêtus de leurs plus

riches habits, font l'éloge de celui qui n'est plus, puis se retirent après

avoir, parfois, écorché le cheval du défunt et laissé la peau sur la tombe,

affin de lui faciliter son dernier voyage.

.......Au moment de l'invasion d'Almagro, les

Araucans occupaient la meilleure partie du Chili et portaient le nom de Mollu-che

ou « gens de guerre ». L'appellation sous laquelle ils sont maintenant connus

est un mot tiré de leur langue et signifie « rebelles » ; elle leur fut donnée

par les conquérants. A l'annonce de l'arrivée des étrangers, les tribus indiennes

élurent leur toqui ou chef de guerre et défendirent leur pays avec une

vigueur à laquelle les Espagnols n'étaient point habitués. Ceux -ci subirent

plus de pertes que leur en avait fait éprouver la conquête du Mexique et celle

du Pérou, et l'admiration que causa dans leurs rangs la vaillance des indigènes

donna naissance à un des plus curieux poèmes de la langue espagnole los Indios

bravos ou la Araucana, d'Alorizo da Ercilla.

.......Après un siècle de combats, la victoire

demeura aux indiens ; les Espagnols, en 1641 et 1655,, durent reconnaître leur

indépendance. Depuis lors, pourtant, la lutte n'a point cessé entre les Araucans

et leurs voisins de race espagnole, qui, sans cesse, tentent de fonder des établissements

dans le pays indien. Ces établissements sont presque infailliblement pillés

et détruits, et lorsque les troupes chiliennes marchent sur leurs villages,

les guerriers des tribus se réunissent en nombre suffisant, sous les ordres

d'un « toqui » rangés par escadrons, ayant au poing la longue lance qui est

leur arme favorite, ils marchent contre l'envahisseur. Les ravages causés par

les armes à feu ne les effrayent pas ; ils se lancent à la charge sur les rangs

chiliens, les traversent comme une trombe et ils sont considérés comme des adversaires irréductibles.

.......L'absorption chilienne n'a donc pas

fait de grands pas ; c'est à peine si les tribus du sud, en contact plus fréquent

avec leurs voisins, commencent à s'hispaniser un peu. La principale cause en

est sans la formation d'une race métis, provenant des unions contractées par

les Araucans avec des femmes espagnoles, enlevées dans leurs razzias, et, surtout

de nos jours, des mariages nombreux de Chiliens avec des femmes indiennes. L'époque

n'est pas éloignée où les véritables Araucans auront entièrement disparus ;

le Chili leur fait de véritables guerres d'extermination, ce qui est peu à la

gloire d'un peuple chrétien, et, même en temps de paix, les laisse s'entre-détruire

dans des luttes de tribu à tribu ; le plus sûr élément de destruction des Indiens

n'est pourtant pas là, mais dans les vices introduits chez eux par les Européens

et particulièrement dans l'abus des liqueurs fortes.

.......L'Araucanie proprement dite renferme

peut-être encore une soixantaine de milliers d'individus, répartis en quatre

grands groupes : les Costinas de la côte : les Huilliches des

plaines du sud-est ; les Moulouches, au nord de ceux-ci, et à l'est les

Peguenches ou Patagons. Chacun de ces groupes comprend un certain nombre

de tribus, toutes indépendantes les unes des autres et commandées par des chefs

particuliers ou caciques, qu'assistent des mocetons (soldats et

courriers).

.......Malgré les prétentions du gouvernement

de Santiago à la domination de tout le territoire qui porte le nom de Chili,

l'Araucanie est bien un pays indépendant et libre, comme il résulte de traités

solennellement signés et dont un, celui de 1773, conclu avec le capitaine général

de Santiago, donnait le droit aux tribus indiennes d'avoir un représentant dans

la capitale de la colonie.

III. ORÉLIE DE TOUNENS EN

ARAUCANIE

IL SE FAIT PROCLAMER ROI PAR LES TRIBUS

Orelie de Tounens parvint à s'aboucher avec un cacique du nom de Magnil et lui fit part de ses projets sur les Araucans. L'Indien se rendit de bonne grâce aux raisons du Français et s'offrit à le patronner. C'est donc vers sa résidence située dans les régions du sud, que de Tounens se dirigea lorsque, à l'automne de l'année 1860, il mit enfin le pied sur le territoire jugé par lui convenable à devenir son royaume, au milieu des populations qui devaient lui être sujettes et dont il ne parlait pas même la langue. Deux Français, MM. D. Lacliaise et Desfontaine I'accompagnaient. Il apprit bientôt la mort de son premier partisan ; était un fâcheux contretemps, mais qui ne le découragea point. Il se mit sur-le champ en rapports avec d'autres chefs des tribus voisines de la rivière Impérial et sut les convaincre avec, aussi peu de difficultés qu'il en avait éprouvé pour Magnil. On s'émerveille, en vérité, de la simplicité des moyens d'arriver à la royauté. Dans ce pays indien, le premier qui fut roi fut un avoué heureux et Orelie rendit le décret que voici et que nous empruntons à une relation imprimée rédigée par lui-même ( Orelie-Antoine Ier, roi d'Araucanie et de Patagonie, son avènement au trône et sa captivité au Chili, relation écrite par lui-même. - Paris, libr. de Thevelin, 1863)

NOUS, PRINCE, ORÉLIE-ANTOINE DE TOUNENS,

Considérant, que l'Araucanie ne dépend d'aucun autre Etat, quelle est divisée

par tribus, et qu'un gouvernement central est réclamé par l'intérêt particulier

aussi bien que par l'intérêt général ;

DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

Art. 1. Une monarchie constitutionnelle et héréditaire

est fondée en Araucanie ; le prince Orélie-Antoine de Tounens est nommé roi.

Art. 2. Dans le cas où le roi n'aurait pas de descendants, ses héritiers

seront pris dans les autres lignes de sa famille, suivant l'ordre qui sera établi

ultérieurement par une ordonnance royale.

Art. 3. Jusqu'à ce que les grands corps de l'État soient constitués,

les ordonnances royales auront force de loi.

Art. 4. Notre ministre secrétaire d'État est chargé des présentes.

Fait en Araucanie, le 17 novembre 1860.

Signé : ORÉLIE-ANTOINF, ler.

Par le roi :

Le ministre

secrétaire d'État au département de la justice,

Signé : F. DESFONTAINE.

Le même jour, le nouveau souverain, pour me servir du langage employé par Orélie, décréta la constitution, dont on ne saurait mauvais gré de ne pas citer quelques articles :

CONSTITUTION

Par notre décret en date de ce jour, nous avons établi en Araucanie une monarchie constitutionnelle, et décrété que le trône sur lequel nous sommes montés serait occupé, après notre mort, par nos descendants en ligne directe, et, à leur défaut, par des héritiers pris dans les autres branches de notre famille, selon un ordre ultérieurement fixé.

Les bases de la constitution sont :

TITRE 1er

1' Un roi ou une reine, suivant l'ordre héréditaire,

2' Des ministres dépendant du roi seul ;

3' Un Conseil du royaume, formé des notabilités du pays ;

4'Un Conseil d'État, rédigeant les projets de lois et les défendant devant le Corps législatif, conjointement avec les ministres chargés de prendre la parole au nom du gouvernement ;

5' Un Corps législatif nommé par le suffrage universel, discutant et votant les lois.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FORME DU GOUVERNEMENT

TITRE II

Art. 2. La puissance législative s'exerce collectivement, par le roi, le Conseil d'État, le Conseil du royaume et le Corps législatif.

DU ROI

TITRE III

Art. 3. Le roi est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, et nomme à tous les emplois.

Art. 4. La justice se rend en son nom.

Art. 5. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 6. Le roi a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Art. 7. Le roi préside, à sa volonté, le Conseil du royaume et le Conseil d'État.

Art. 8. Le roi fait des nobles à volonté, mais sans droit de caste, ni privilèges ; les titres sont simplement honorifiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. II. La dotation immobilière de la couronne sera réglée par une ordonnance spéciale. La dotation mobilière et la liste civile du roi seront réglées, pour la durée de chaque règne, par une décision spéciale du Conseil du royaume

DES MINISTRES

TITRE IV

Art. 12. Les ministres ne dépendent que du roi ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement, et ne peuvent être mis en accusation que par le Conseil du royaume.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DU CONSEIL DU ROYAUME

TITRE V

Art. 2o. Les séances du Conseil du royaume sont publiques. Les journaux peuvent rendre compte des séances, sauf rectification dans le cas d'infidélité, à la requête du président du Conseil ou des préfets, fondée sur le compte rendu du journal officiel, et sauf les peines portées par les lois sur la presse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DU CORPS LÉGISLATIF

TITRE VII

Art. 32.L'élection des membres du Corps législatif a pour base la population.

Art. 33.Il y a un député en raison de 5o ooo habitants

Art. 34.Les députés sont nommés par le suffrage universel.

Art. 35.Ils sont nommés pour six ans.

Art. 36.Le Corps législatif discute et vote les projets de lois et d'impôt. Il a le droit d'initiative ; mais, avant toute délibération, ses propositions doivent être soumises au Conseil d'État, conformément à l'article 30 ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ET TRANSITOIRES

TITRE IX

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 64. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les Corps de l'Etat qu'elle organise seront constitués.

Art. 65. Les ministres, les membres du Conseil du royaume, du Conseil d'Etat et du Corps législatif, les officiers de l'armée de terre et de mer, les magistrats et autres fonctionnaires publics prêtent un serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au roi, et promets de remplir mes devoirs avec dignité et probité. »

Art. 66 et dernier. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice est chargé de l'exécution de la présente Constitution.

Fait en Araucanie, le 17 novembre 1860.

Signé: ORÉLIE-ANTOINE Ier

Par le roi

Le ministre secrétaire d'État au département de la justice.

Signé : F. Desfontaine.

Il aurait certainement été difficile de s'y mieux prendre pour assurer à jamais la félicité du peuple araucan. Peut-Être objectera-t-on que l'Araucanie était une terre mal préparée à recevoir une semence aussi féconde, aussi me hâté-je d'ajouter que Sa Majesté araucan se réservait de promulguer sa Constitution seulement au jour où pareille mesure lui semblerait opportune. Répondant à l'avance à une autre objection, susceptible d'être exprimée par certaines personnes éprises des grands principes démocratiques, qui eussent pu lui reprocher de n'avoir pas fondé une république de préférence à une monarchie, il écrit : « Cette forme de gouvernement eût été repoussée des Araucans, qui ont gardé bon souvenir de la royaliste Espagne, scrupuleuse observatrice des traités conclus avec leurs pères et pour qui le mot de république, par le fait du Chili est devenu synonyme de déloyauté (OA 1er). » Je m'imagine que cela faisait aussi bien mieux son affaire, Orélie-Antoine 1er porta sur-le-champ à la connaissance des Chiliens les deux actes qu'il venait de signer et que reproduisirent différents journaux. Il en avisa de même le président de la République du Chili par la note que voici

EXCELLENCE,

Nous, Orélie-Antoine Ier, par la grâce de Dieu, roi d'Araucanie,

Avons l'honneur de vous faire-part de notre, avènement au trône que nous venons

de fonder en Araucanie.

Nous prions Dieu, Excellence, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Fait en Araucanie, le 17 novembre 1860.

Signé: ORELLIE-ANTOINE Ier

Les tribus patagonnes avaient été, comme les Araucans, invitées à reconnaître son autorité. Elles y consentirent de la meilleure volonté du monde ; rien ne pouvait résister aux séductions du roi Orélie, qui, décidément, était un heureux homme.

IV. RATIFICATION DE L'ELECTION

D'ORÉLIE-ANTOINE Ier

LE GOUVERNEUR CHILIEN LE FAIT ARRETER

Le nouveau souverain ne consacra qu'un petit

nombre de semaines à ses sujets. Il se rendit bientôt à Valparaiso, d'où il

manda sa fortune à ses amis de France, les priant en même temps d'intervenir

près du gouvernement impérial pour obtenir la reconnaissance de son royaume

et un appui éventuel, demandant à d'autres de faire un emprunt pour subvenir

aux frais d'organisation du nouvel Etat, équiper une armée, fonder une marine.

Il entreprit, en attendant, la rédaction d'un code araucan, conçu d'après les

principes du code Napoléonien.

.......Le gouvernement chilien ne parut guère

s'émouvoir de la présence d'Orélie sur son territoire et ne le troubla en aucune

façon dans ses travaux législatifs ; probablement le considérant comme un ennemi

peu redoutable.

.......En France l'annonce de son avènement

au trône d'Araucanie fut accueillie par un éclat de rire unanime, et l'appel

de fonds fut fait dans le désert. Les journaux ne manquèrent pas de faire force

gorges chaudes sur le sort de cet avoué, qui avait troqué sa toque contre une

couronne et, tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays, ce fut un

journal de Périgueux qui donna le signal des railleries.

.......Tout le monde pourtant, ne considéra

pas les choses à ce point de vue : la Revue du Monde Colonial fit des

vœux pour le succès de l'entreprise audacieuse de M. de Tounens ; le Temps publia une lettre assez vive de M. De Morestel,

protestant contre la légèreté avec laquelle on avait généralement apprécié en

France l'importance de cette aventure.

M. de Morestel écrivait

.......Constantine, le 17 septembre.

.......MONSIEUR LE REDACTEUR,

.......

Vous avez reproduit, dans votre numéro

du 7 septembre, une lettre adressée au Périgord, journal de la Dordogne, par

S.M. Orélie-Antoine Ier roi de l'Araucanie, et vous avez fait suivre cette reproduction

de la réflexion suivante, tirée du Phare de la Loire :

....... «On voit, par la publicité donnée à

cet appel, que nous répondons aux prévisions de Sa Majesté araucanienne ; en

sa qualité d'ancien officier ministériel, Orelie-Antoine doit, d'ailleurs, inspirer

toute confiance, quand ce ne serait qu'à ses anciens clients. »

.......Qu'il me se soit permis de vous faire

remarquer, monsieur le rédacteur, que l'appel par un Français à son pays méritait

un autre accueil que cette plaisanterie, plus nuisible à la cause qu'une hostilité

avouée. Pour être un souverain de fraîche date, Orélie-Antoine ler n'est pas

moins roi que certains princes de l'Europe, dont la puissance ne tient qu'à

la protection de l'étranger. La sienne, au contraire s'appuie sur le vœu de

la nation qui l'a mis à sa tête.

.......J'ai l'honneur d'être en correspondance

avec Orélie-Antoine ou M. de Tounens, comme il vous plaira de l'appeler, et

je puis en parler avec certitude.

A l'heure ou toutes les nations indigènes de l'Amérique tombaient sous les coups

des Cortez, des Pizarre, des Valdivia, une seule, la moins importante par l'étendue

de son territoire, la plus grande par son énergie et son amour de la liberté,

osa résister et vainquit tant de fois que les conquérants espagnols, qu'elle

obtint non seulement que l'on respecte son indépendance, mais encore que, dans

leurs relations avec les vice-rois, ses représentants seraient traité comme

des égaux. Cette petite nation, oubliée sur beaucoup de cartes, était la nation

araucanienne, rivale des Mexicains par la civilisation.

.......Aujourd'hui encore, les Chiliens, descendants

des Espagnols, se croiraient gravement insultés si on les appelait Castillans

; ils se disent fils d'Arauco, comme les Canariens se disent descendants des

Guanches.

.......Les Araucaniens prennent le titre d'Aucas,

qui signifie peuple libre, et la Marseillaise des républicains

du Chili est un hymne araucanien.

.......Enfin l'Espagne ne possède qu'un poème

épique, los indios biravos, et ils en sont les héros. Ce peuple, monsieur

le rédacteur, ne vous semble-t-il pas digne d'intérêt, et croyez-vous que l'homme

qui, après avoir vécu plusieurs années dans ses rangs, a su mériter d'en être

le chef, soit un homme ordinaire ?

.......Cet homme est français, nous devons

en être fiers !

.......Quant aux vues de M. de Tounens, il

les dit lui, même, trop brièvement peut-être, dans sa lettre au Périgord

; mais il me les a fait connaître avec plus de détails. Elles sont grandes,

généreuses, patriotiques. Il pouvait se contenter de gouverner les Araucans

et les ressources du pays lui auraient suffi, mais il n'a pas voulu s'en tenir

l ? Il s'est dit, que cette terre de liberté, assez vaste et assez riche pour

nourrir 20 ou 30 millions d'habitants et qui n'en a pas le dixième, pouvait

devenir une autre patrie pour tous les Français qui, chez nous comme à l'étranger,

se débattent sous les étreintes de la misère ; et comme, avant d'appeler à lui

tous ces Français, il veut assurer leur sécurité, leur bien-être, il a songé

à une souscription au moyen de laquelle il espère avoir, de suite, une

marine militaire suffisante pour protéger ses côtes et son commerce. Vous le

savez, monsieur, une flotte, ne fut-elle composée que d'une frégate, une corvette

et quelques avisos, coûte cher, et à moins d'accabler son peuple d'impôts, ce

qui n'entre pas dans ses intentions, il ne pourra se la procurer à bref délai

sans le secours de ses compatriotes.

.......L'appel fait à la France dans un tel

but méritait, je le répète, d'être accueilli autrement que par une plaisanterie,

et c'est avec raison, selon moi, que M. de Tounens appelle sa souscription une

souscription nationale.

.......Je n'insisterai pas sur l'intérêt

que peut avoir la France de l'existence, au sud de l'Amérique, d'une nation

amie, ayant avec elle une origine commune ; cela tombe sous le sens.

.......Vous avez reproduit la réflexion railleuse

du Phare de la Loire ; puis-je espérer, monsieur le rédacteur, que vous

insérerez la présente, et que, mieux éclairé sur le compte de l'Araucanie et

son souverain, vous donnerez à l'oeuvre qu'il a entreprise l'appui de votre

sympathie ?

.......C'est dans cet espoir que je vous prie

d'agréer, monsieur, l'assurance de ma haute considération.

H.-M. DE MORESTEL.

A vrai dire, il était quelque peu permis

d'accueillir d'une manière plaisante la nouvelle qu'un avoué, homme grave, était

parti avec le projet de conquérir un royaume i par la seule force de

sa rhétorique ; mais enfin, puisque M. de Tounens avait réalisé son rêve, il

ne convenait plus de n'attacher aucune importance à un tel événement. A Dieu

ne plaise, je ne veux point légitimer une action d'après sa fin ; mais il est

incontestable que bon nombre des choses humaines ne sont pas autrement jugées,

surtout celles qui relèvent de l'énergie de la volonté. Le succès final, selon

la parole de Byron, n'est-il pas la pierre de touche du succès ?

.......Pour forcer l'opinion en France à se

déclarer en sa faveur, Orélie retourna en Araucanie avec l'intention de faire

ratifier son élection par toutes les tribus. Aucun Français ne voulut l'accompagner.

C'est donc seul, qu'il gagna Naciamento et rentra enfin dans son royaume après

une absence un peu longue et en compagnie d'un domestique chilien du nom de

Rosales, dont il n'eut pas longtemps à se louer.

.......Orélie prit la direction du sud, se

rendant à la résidence du cacique Guentucol, successeur de Magnil. Chemin faisant

( Orélie-Antoine Ier, déposition de Rosalès ) il visita un indigène hispanisé, Lorenzo

Lopez, appartenant à la réduction (tribu) du cacique Leviou et fit appeler le

cacique et ses mocetons. Il leur tint à peu près le discours que voici

:

.......L'énergie avec laquelle ils combattaient

pour leur liberté et leur indépendance ne pouvait qu'exciter l'admiration ;

une pareille lutte était le comble de l'héroïsme, mais pourtant la guerre, loin

de leur donner la tranquillité, la richesse, tous les bienfaits de la civilisation

ne faisait, au contraire, que porter parmi eux le désordre, la ruine ; le droit

naturel et le droit international les autorisaient à se constituer en nation,

pour marcher d'un pas plus sûr dans la voie du progrès. Pour atteindre ce but,

ajoutait-il, il fallait que toutes les tribus se concentrassent sous la main

d'un chef qui introduirait dans le pays tous les éléments de la civilisation,

la religion, l'instruction, l'agriculture, l'industrie et les arts et qui trancherait

de la paix avec le Chili. Il terminait en demandant la consécration du titre

déjà accordé par plusieurs caciques du Sud. Leviou et les mocetons y consentirent

avec de vives démonstrations de joie et mandèrent un certain nombre d'Indiens

de la tribu. Le lendemain, il s'en présenta 100 à cheval et rangés en bataille

sous la conduite de leurs chefs, qui les formèrent en carré autour du roi avant

de faire quatre tours au galop. Après quoi, par l'intermédiaire du Chilien Santos

Bejar Culinau, qui se trouvait la, Orélie leur déclara qu'il venait les aider

à reconquérir leurs droits, usurpés par le gouvernement chilien, et empêcher

celui-ci de fonder un établissement au delà du Bio-Bio. Il donna à chacun des

caciques Peoucon et Leviou un drapeau aux couleurs du nouvel Etat, c'est-à-dire

bleu, blanc, vert,

et pour la première fois sans doute, les plaines araucanes du cri de : « Vive

le roi ! »

.......Cependant, ajoute Rosales, « comme ils

poussaient ce cri, leur chapeau sur la tête, le roi leur ordonna de ne pas prononcer

son nom sans se découvrir ou sans saluer de la main droite s'ils étaient tête

nue, et tous de répéter « Vive le roi ! » de la nouvelle manière, ce qui prouve

un excellent naturel.

.......A Quicheregua, résidence du cacique

Millavil, l'accueil fut le même de la part de 60 Indiens. Le cacique Namoncura

montra plus de défiance et se borna à convoquer plusieurs autres chefs, dont

le cacique Guentucol. L'assemblée se tint en présence de 300 Indiens à cheval.

Orélie tint le même langage que dans les entrevues antérieures. Il signala les

actes et les projets du gouvernement chilien, en train de réédifier Negrete,

qui, demain, occuperait Angol et continuerait jusqu'au bout l'usurpation des

terres. Au nom de tous les Araucans rassemblés qu'il présidait, Guentucol répondit

? Orélie qu'on l'agréait pour roi et que, lui-même mettait ? Sa disposition,

sur l'heure, 12000 hommes, et qu'il pouvait compter sur 30000.

.......Le pouvoir d'Orélie semblait définitivement

établi sur des bases solides. Le roi d'Araucanie s'en revint donc ? Canglo et

confia ? Santos Quillaman, un Chilien qui maintenant lui servait d'interprète,

que son dessein était de réunir un grand nombre d'Indiens et de se rendre avec

eux sur les bords du Bio-Bio, afin de convenir d'un modus vivendi avec

le Chili. L'interprète en fit part ? Rosales et ? Lorenzo Lopèz, et ces trois

hommes, dans la crainte qu'Orélie ne voulût entreprendre une guerre, résolurent

d'entraver désormais ses desseins. Rosales en fit prévenir le capitaine d'un

des postes frontières, et cette fois les Chiliens s'émurent. A Canglo, Orélie

reçût les assurances de dévouement du cacique Melin qui lui offrit un contingent

de 2000 Indiens et l'engagea à se rendre près d'un autre chef de tribu, Juan

Tintre. Mais Rosales avait eu le temps de recevoir les instructions l'officier

qu'il avait averti et, au lieu de conduire Orélie droit à la résidence du cacique,

il l'entraîna dans la direction du rio Malleco, où un parti de cavaliers chiliens

devait lui dresser une embuscade. Le 5 janvier, Rosales fit prévenir don Lorenzo

Villagra, qui commandait cette troupe, que le roi d'Araucanie, entouré de quelques

Indiens et en compagnie de négociants chiliens qu'il avait rencontrés, se reposait

sous des poiriers, tout proche, d'un terrain couvert de roseaux. Les cavaliers

tournèrent avec précaution le groupe sans défiance ; l'un d'eux se précipita

brusquement sur Orélie, lui enleva son épée et l'obligea de monter à cheval.

Le Français fut aussitôt enveloppé par les cavaliers et forcé de prendre le

grand galop avec eux.

.......Le règne d'Orélie-Antoine Ier était

achevé de par ce droit cher ? M. de Bismarck qui est « celui du plus fort et

toujours meilleur » celui que s'arrogent libéralement les nations civilisées

sur celles qui le sont moins et que seules rendraient excusables des intentions

civilisatrices.

V. CAPTIVITE D'ORÉLIE-ANTOINE

-

JUGEMENT - LIBERATION - RETOUR EN FRANCE

De Tounens fut emmené à Naciamento, dont

la population l'accueillit avec une touchante sympathie, puis à Los-Angelès,

conduit au préfet de cette ville, M. Saavedra. Il adressa à ce fonctionnaire

de vives réclamations contre l'illégalité dont il était victime et s'engagea,

dans le cas où on lui rendrait la liberté, à rentrer aussitôt en France.

....... «Je crois bien que vous ne demandiez

pas mieux que de retourner chez vous, lui dit le préfet, mais vous serez jugé

comme un criminel, pour servir d'exemple aux autres bandits qui seraient tentés

de vous imiter. »

.......Orélie fut mis en prison. Le commandant

d'armes de Naciamento l'avait envoyé devant un Conseil de guerre dont la justice

sommaire eût été à redouter. Le préfet de Los-Angelès sauva probablement la

vie du Français, en le renvoyant devant la juridiction civile. Les interrogatoires

commencèrent. Orélie se vit accuser d'avoir voulu, par une guerre, enlever au

Chili les territoires lui appartenant et livrer Santiago à la France. Avec beaucoup

de dignité, le malheureux roi d'Araucanie réfuta tous ces chefs d'accusation

et affirma que ses projets étaient essentiellement civilisateurs et pacifiques.

Mais comme on ne parlait autour de lui que de son exécution prochaine, de Tounens

rédigea son testament politique:

Nous, Orélie-Antoine Ier, célibataire,

né le 12 mai 1825, au lieu dit Lachèze, commune de Chourgrnac, canton d'Hautefort,

arrondissement de Périgueux, département de la Dordogne (France), par la grâce

de Dieu et la volonté nationale, roi des Araucaniens et des Patagons ;

.......Considérant que, par notre ordonnance

du 17 novembre 186o, publiée le 29 décembre de la même année dans le

journal le Mercure, qui s'imprime à Valparaiso, nous avons établi en Araucanie

une monarchie constitutionnelle avec droit d'hérédité à perpétuité pour

nos descendants, et à défaut de descendants, pour les autres branches de notre

famille, dans un ordre ultérieurement fixé ;

.......Considérant que, par notre ordonnance

en date du 20 du mène mois, et du consentement des Patagons, nous avons réuni

la Patagonie à notre royaume d'Araucanie, et lui avons donné la même Constitution.

.......Considérant que, dans les assemblées

publiques tenues dans les tribus régies par les caciques Leviou, Millavil et

Guentucol, les 25, 26, 27 et 30 décembre dernier, auxquelles assistaient d'autres

caciques délégués par les Araucaniens et les Patagons, lesdites assemblées nous

ont proclamé roi, en ratifiant les ordonnances ci-dessus mentionnées.

.......Considérant que le gouvernement chilien,

ayant appris notre avènement au trône, a résolu de confisquer notre liberté,

en gagnant nos interprètes et domestiques, qui, le 5 du courant, nous ont conduit

traîtreusement dans une embuscade concertée d'avance avec les autorités ;

.......Considérant que cet infâme guet-apens,

perpétré par une puissance étrangère sans le concours des indigènes qui venaient

de nous reconnaître pour roi, n'entame en rien les droits que ceux-ci nous ont

conférés ;

.......Nous croyons devoir régler dès aujourd'hui

les droits de succession, en prévision de notre mort, et nous instituons pour

nos héritiers à la couronne d'Araucanie et de Patagonie :

.......Jean de Tounens, notre père bien-aimé

; dans le cas de non-acceptation de sa part, Jean de Tounens aîné, notre frère

bien-aimé ; et, à défaut de consentement de ce dernier, son fils, Adrien-Jean

de Tounens et ses descendants en ligne directe, à perpétuité ;

.......Dans le cas où notre bien-aimé neveu

viendrait à mourir sans postérité ou que sa ligne viendrait à s'éteindre nous

désignons, en son lieu et place sa sœur, notre bien-aimée nièce Lida-Jeanne

de Tounens et ses descendants en ligne directe, à perpétuité ;

.......Dans le cas où cette dernière viendrait

à mourir sans postérité ou que sa ligne viendrait à s'éteindre, nous instituons

notre second bien-aimé frère et ses descendants en ligne directe, à perpétuité.

.......Les mêmes droits incomberaient à notre

troisième, quatrième et cinquième frère, ainsi qu'à leurs descendants, pour

les cas de mort ou d'extinction de ligne précisée plus haut ;

.......Les enfants du sexe masculin auront

toujours la priorité sur ceux du sexe féminin, dans la même ligne ;

.......Dans le cas où les branches de nos cinq

frères viendraient à s'éteindre, les mêmes droits incomberaient, d'après le

même mode, à mes trois sœurs bien-aimées.

Signé : ORÉLIE-ANTOINE

Ier.

Fait en la prison de

Los-Angelès, le 25 janvier 1862

Enfermé dans sa prison malsaine, de Tounens

vit bientôt sa santé s'altérer. Une maladie très grave le cloua pendant cinq

longs mois sur son lit. Il pensa y mourir ; mais sa vigoureuse constitution

eut raison du mal, et la santé revenant peu à peu, Orélie put travailler à sa

délivrance. Il réussit à faire parvenir au chargé d'affaires, de France à Santiago,

le Vte de Cazotte, une lettre qu'il avait cachée au fond d'une gamelle en fer-blanc,

dans laquelle un Français de la ville lui faisait parvenir ses repas.

.......M. De Cazotte entreprit de régler l'affaire

diplomatiquement, pendant que l'un après l'autre, les tribunaux chiliens se

déclaraient incompétents.

.......Sur ce, un beau matin, en pénétrant

dans la prison du roi des Araucans, ses gardes furent fort surpris de ne le

point trouver. Un barreau rompu à la fenêtre leur prouva que le captif avait

repris sa liberté et qu'il avait dû traverser à la nage la rivière qui coulait

au bas des murailles. Ce fut un bel émoi. La police et la troupe furent

lancées sur les traces du fugitif qui, traqué comme une bête fauve, fut enfin

repris.

.......Fort heureusement pour lui, les démarches

du chargé d'affaires de France le préservèrent du sort qu'il avait lieu de craindre

et obtinrent enfin du gouvernement chilien, après que la Cour d'appel de Santiago

(2 septembre 1862) l'a renvoyé comme fou, que de Tounens, pourrait quitter

le pays et revenir en France. Il y fut ramené sur le Duguay-Trouin.

VI. ORÉLIE, EN France

- APPELS DE CAPITAUX

- DEUXIÈME EXPÉDITION

- ORÉLIE PUBLIE « LES PENDUS » ET LA « COURONNE D'ACIER »

- TROISIÈME EXPÉDITION

- DERNIÈRES ANNÉES PASSÉES DANS LA MISÈRE

Un échec aussi malheureux aurait découragé tout autre que cet homme à l'esprit ardent. Il revint en France, puisqu'il n'avait aucun autre moyen de recouvrer sa liberté d'action, mais ce fut avec l'intention bien arrêtée de tenter de nouveau la fortune.

Le 2 décembre 1863, il adresse une protestation à tous les Etats, contre les actes d'arbitraire du gouvernement chilien, dont il se dit victime. Il ouvre une souscription nationale, pour subvenir aux frais d'une expédition qu'il projette d'entreprendre en Araucanie. L'appel est bien entendu par les rieurs, mais les bourses ne s'ouvrent guère.

Pourtant le pauvre roi a vu depuis longtemps ses ressources s'épuiser ; l'aventure d'Araucanie a englouti le montant de la vente de son étude d'avoué, et les créanciers commencent à montrer leurs exigences. A l'automne de 1864 (22 octobre), C'est son hôtelier qui le traduit en police correctionnelle pour un billet de 25oo francs signé Orélie-Antoine 1er. L'hôtelier fut désintéressé à temps et Orélie acquitté.

Un nouvel appel de capitaux fut fait par la Gazette des Etrangers ; pas plus que les deux premiers, il ne fut entendu. Orélie avait pourtant gagné à ses raisons un avocat, qui défendait maintenant sa cause, mais dont la foi n'allait pas jusqu'à fournir à l'aventureux Périgourdin les 10000 francs auxquels il réduisait ses prétentions pour entreprendre une nouvelle expédition.

En 1867, il rappela un moment l'attention sur lui par une longue lettre au Sénat ; mais si Orélie n'arrivait que malaisément à émouvoir l'opinion en France, il s'était fait du moins de chauds partisans dans son pays d'origine ; le Conseil municipal de Chourgnac (1868) adressa même à l'empereur une pétition pour solliciter son concours dans la restauration d'Orélie. Plusieurs Conseils municipaux des communes voisines appuyèrent cette requête. Napoléon III demeura silencieux et indifférent.

Il se trouva qu'en 1869, un peu d'argent, vint au roi d'Araucanie ; c'était le nerf de la guerre. Orélie partit au plus tôt gagner le bateau de Southampton, accompagné cette fois d'un jeune Français du nom de Plauchu, d'humeur entreprenante et aventureuse qui déjà avait fait la guerre pour don Carlos. Peu de temps après, ils étaient en Amérique, passaient à Rio-de-Janeiro, et s'arrêtaient à Buenos-Ayres, d'où ils se rendirent par mer à Patagone et s'engagèrent dans l'intérieur du pays ; ils traversèrent la Cordillère des Andes, et, après un long et pénible voyage, arrivèrent à Thoumel, où Orélie eut une entrevue avec un chef indien nommé Quilapan et plusieurs autres caciques, fort surpris de se trouver en présence de ce roi dont nul n'avait ouï parler, depuis de longues années. Ils lui tirent néanmoins bon accueil et Orélie lança une proclamation à tous les Indiens. Les Araucans reçurent avec faveur la nouvelle du retour de leur souverain d'un moment et qu'ils n'avaient point oublié ; mais l'enthousiasme fut loin d'être aussi vif qu'en 186o. Les Chiliens conçurent vite de l'inquiétude de la rentrée en scène de Tounens ; le général Pinto, qui commandait sur la frontière d'Araucanie, reçut l'ordre d'intervenir sans perte de temps. Il entreprit une active correspondance avec les chefs de l'entourage d'Orélie, s'efforçant de les persuader de lui livrer leur roi. L'un des caciques remettait toutes ces lettres entre les mains du Français, qui répondait en personne pour aviser officiellement de son retour le gouvernement de Santiago et lui faire connaître la formation d'un ministère indien et revendiquer les droits du peuple araucan. Pinto envoya contre lui une troupe de 150 soldats ; mais les Indiens ne le livrèrent pas, ce qui n'empêcha point des partisans des Chiliens de vouloir l'assassiner. La partie eût encore été belle si de Tounens avait eu de l'argent, mais ses ressources étaient encore une fois épuisées ; sa détresse devint extrême, et comme si toutes misères ne suffisaient pas, des dissentiments s'étant élevés entre lui et son compagnon, il fut amené à le faire retenir comme prisonnier. Il prit alors la résolution de retourner en France, pensant être plus heureux qu'à son premier retour, recueillir de l'argent, puis s'en revenir en Araucanie avec des compagnons.

Les temps étaient par malheur moins que jamais propices à la réalisation de tels projets. L'été de 1871 voyait commencer la guerre contre la Prusse. Il fallait attendre.

Biens des gens furent surpris de lire dans les feuilles publiques, en septembre 1871, que le roi déchu d'Araucanie s'était momentanément soustrait aux soucis de sa restauration pour imaginer un moyen de neutraliser l'effet des armes à feu. Ce n'était pas le dernier sujet d'étonnement dont il dût être l'auteur. Voilà que maintenant il se faisait journaliste, et signait, à la date du 23 décembre de la même année, et -à Marseille - ce qui dut tempérer la stupeur de ses contemporains la lettre que voici, adressée aux publicistes :

J'appris que, pour faire paraître un journal politique, il me fallait un cautionnement : c'est ce qui m'empêcha de faire paraître la Couronne d'acier, le 23 novembre dernier. C'est un grand malheur pour la France, le Pape et l'Espagne. Comme la couronne d'Acier a un titre essentiellement politique, j'ai voulu lui conserver son caractère, pour la faire paraître lorsque j'aurai fait un cautionnement. En attendant, j'ai créé un autre journal, non politique, sous le titre de "Les Pendus", Je deviens donc, Messieurs, votre collègue ; Je vous promets de porter envers tous tout le respect qui est dû à des publicistes honnêtes, mais j'espère aussi que, de votre côté, vous verrez deux hommes en moi, un collègue et un souverain, et que vous garderez tout le, respect qui est dû au roi d'Araucanie, de Patagonie ou Nouvelle France, tant comme homme que comme souverain.

Les Pendus pourquoi Orélie appela-t-il son journal Les Pendus ? -Les Pendus dis-je, publièrent en premier lieu le récit de la deuxième expédition d'Orélie en Araucanie.

La Couronne d'Acier- annoncés parut enfin au mois de mars 1872, avec le sous-titre explicatif de Journal officiel d'Araucanie. On y lut un jour une « épître d'amour aux demoiselles à marier en France et à l'étranger » et destinée à leur faire connaître les enchantements du pays d'Araucanie. Une autre fois, ce fut une adresse à tous les souverains d'Europe pour les gagner à sa cause. Les colonnes du journal contenaient des études économiques sur le royaume exotique et comme Orélie ne renonçait point à y régner sur des Français, il fit un appel chaleureux aux «Membres de l'Internationale, communards, communistes et communeux, et enfin à tous les déshérités du monde » pour les engager à émigrer dans son royaume, voyant-là, disait-il, un grand, bien pour la France et l'Europe qui les rejetait de son sein, et aussi pour ses États où tout serait à édifier sans gêne d'aucune sorte du fait des maux et des préjugés d'un monde trop vieux. Si loin on croit la Couronne d'Acier, un certain nombre d'adhésions de révolutionnaires parvinrent au monarque en quête de sujets.

Aucun souci ne manqua pourtant à Orélie de Tounens, pas même ceux causés par une usurpation. Aura-t-on oublié son compagnon de la deuxième expédition, Plauchu, demeuré prisonnier des Araucans après le départ du roi ? Eh bien ! Planchu, lorsque là surveillance exercée sur lui fut relâchée-il disparut sans retard, ce qui prit en peu de temps une importance très considérable auprès des Indiens engagés à plusieurs reprises avec eux dans des expéditions contre les Chiliens et les Argentins, ce que jamais Orélie n'avait eu l'occasion de faire, et enfin annonçait par une lettre publiée dans le Citoyen, qu'il avait repris en Araucanie la mission civilisatrice ébauchée par Orélie, qui n'était pas même nommé dans la missive. Ce fut un rude coup porté à notre roi in partibys infidelium. La Couronne d'Acier publia à plusieurs reprises ses protestations, mais il ne paraît pas avoir tenu outre mesure rancune à ses sujets égarés. Sans doute pensait-il que sa présence au milieu d'eux suffirait à les rappeler au devoir un moment oublié.

Entre temps il rompait des lames avec Etiènne Veuillot, avec Paul de Léoni, qui, celui-là dans L'Univers, celui-ci dans la Patrie, s'étaient permis quelques railleries son sujet. Ses ripostes étaient toujours pleines de dignité et de mesure. Semblablement, il rappelait à la gravité Francis Magnard, dont le journal avait insinué que si Orélie-Antoine n'acceptait point pour la Couronne d'Acier d'abonnements en timbres-poste, la cause en était peut-être en son impuissance à « affranchir » les Indiens. Cependant Orélie n'avait point uniquement concentré ses pensées sur son projet de restauration ; il trouvait encore le loisir de publier une brochure sur le supplice de Louis-Napoléon Bonaparte pendu en effigie pour avoir- porté les armes contre son pays.

La Couronne d'Acier annonça bientôt la création d'un ordre de la chevalerie, dans lequel seraient nommés de droit tous les journalistes qui défendraient la cause du prétendant.

Orélie préparait en même temps une troisième expédition dans le Sud-Américain. Il avait pu réunir quelque, argent, acheter des armes et des munitions, et s'était assuré le concours de quatre personnes avec lesquelles il prit la mer en avril 1874. Pour ne pas donner l'éveil au gouvernement chilien, il avait adopté le nom de Jean Prat.

Orélie débarqua à Buenos-Ayres. Il quitta cette ville après un court séjour et prit passage à bord d'un bâtiment qui devait le laisser sur la côte dé Patagonie. Mais, si peu de temps qu'il soit demeuré dans la. capitale argentine, ses projets s'étaient ébruités. Le représentant du Chili en eut connaissance et obtint du gouvernement argentin qu'une goélette fût lancée à la poursuite du Français.

La malchance d'Orélie voulut qu'il soit encore une fois arrêté, ramené à Buenos-Ayres comme un flibustier et, écroué à la prison de Chibildo (17 juillet 1874)- On le fit comparaître devant un juge d'instruction, et les inquiétudes ne lui furent pas épargnées jusqu'au jour où le ministre de France le fit rendre à la liberté, à la fin du mois d'octobre 1874. Orélie revint tristement en Europe, profondément déçu de toutes ses ambitions et de ses naïves espérances.

Ainsi, toutes les tentatives de cet audacieux avaient échoué ; l'incroyable somme d'énergie et de force morale qu'il avait dépensée depuis quinze années l'avait été en pure perte. Il méritait vraiment mieux de la fortune, ce Français qui avait su trouver, au XIXème siècle, la hardiesse et la persévérance, sinon les moyens des grands aventuriers du XVe et du XVIe siècle. On l'a beaucoup raillé ; son allure de souverain déchu, la tournure de ses manifestes et de ses lettres, amènent involontairement le sourire sur les lèvres des gens les mieux prévenus en sa faveur et semblent, aux autres d'un comique achevé. C'était un homme à idée fixe, à marotte, diront quelques-uns ; qui ne vit jamais rien autre chose que le but qu'il poursuivait avec toute l'ardeur et la foi dont un homme est capable. Il est néanmoins à peu près certain qu'avec u peu d'aide, il aurait pu réussire son rêve : les Indiens n'eussent pas pris garde à ses travers, et le résultat pour nous eut été acquis de même.

A ce troisième retour en France, il se trouva plus que jamais sans ressources, réduit à vivre d'expédients. Pour se procurer un peu d'argent il fonda un nouvel ordre de chevalerie, dont les brevets se vendaient. On croira sans peine que les profits n'étaient pas gros. La misère du pauvre Orelie devenait de plus en plus profonde, ses fournisseurs le harcelaient de tous parts ; il fut poursuivi sous l'inculpation d'escroquerie et pendant quatre années se débattit contre des difficultés qui chaque jour renaissaient.

Pourtant, il conservait encore des précieuses sympathies. Le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, s'intéressait à ce malheureux, qui n'était pas sans qualités, mais dont la poursuite d'une chimère avait perdu la vie ; à maintes reprises, il lui vint en aide.

De Tounens commençait à fléchir sous le poids de ses misères : il tomba malade à Bordeaux et entra à l'hôpital *.

De son lit, il implorait encore la pitié de ses anciens amis par l'exposé de sa détresse. Il put enfin revenir à Tourtoirac, tout près des lieux où il était né ; il s'y retrouva brisé par des luttes de son existence bouleversée. C'est là que la mort vint le prendre, le 20 septembre 1878.

« Quand M. de Tounens vit approcher sa fin, nous écrit M. le curé de Tourtoirac, mon prédécesseur eut la joie de voir se réveiller la foi chrétienne. M. de Tounens avait réclamé les secours de la religion et, avant de paraître devant Dieu, il reçut tous les sacrements de l'église. »

* * *

Orélie de Tounens a publié :

· Orélie-Antoine Ier,

roi d'Araucanie et de Patagonie, son avènement au trône et sa captivité au Chili,

relation écrite par lui-même (1863)

· Historique Appel à la nation française

(1863)

· Retour en France du

roi d'Araucanie et de Patagonie (1871)

· Le journal Les Pendus, qui ne compta que deux

ou trois numéros hebdomadaires à la fin de l'année 1871 (Marseille).

· Le journal La

Couronne d'Acier, dans la première moitié de 1872. ( Marseille puis

Paris.)

Paris, PHILIPPE DESCOUX.